だんごむし開発担当の誉田です。

だんごむし開発担当の誉田です。ただいま、「だんごむし06」を3月下旬発売に向け開発中です。

そして、06弾では、丸くなる生き物として「トラフカラッパ」というカニが登場します。

あまりメジャーではないため、まず、この「トラフカラッパ」とはどういった生きものなのかと説明しますと、

『東京湾以南、西太平洋・インド洋・オーストラリア・アフリカ東部に分布しており、

『東京湾以南、西太平洋・インド洋・オーストラリア・アフリカ東部に分布しており、浅海の砂底・砂泥底に生息しているカニの一種です。サイズは12cmほどです。

トラフとは虎斑と書き、ハサミ脚が虎の背の模様に似ているところから来ています。

また、カラッパというのは、インドネシア語で「ヤシ」という意味で、体の形がヤシの実に似ているところからきているそうです。』

名前もヤシの実に由来していることから分かるように、ハサミを前で合わせて脚をたたむと、丸くなることができます。

この丸くなるカニに出会ったのは、去年の5月、ガシャポン「かめ」の勉強のために訪れた東京レプタイルズワールドのイベントでした。

このイベントは「レプタイルズ」という名前の通り、爬虫類がメインのイベントですが、それ以外にも珍しい生きものも販売していました。

そして、会場の隅の小さな水槽の中で、まるくなって細い脚でちょこまかと動きまくっていた生きものが私の目に飛び込んできたのです。

しばらくの間、かめのことを忘れて、この見たこともないカニに見入って癒されていました。

なんといえばいいのか。このひょうきんな動きと丸くなるかわいらしさは見ていても飽きることがありません。

このトラフカラッパを眺めていた際に、ふと、思いつきました。

『このカニの丸くなったりする動きと、細い脚で歩く姿を可動フィギュアで再現できれば、面白いんじゃないだろうか?』

それで、しばらく考えこみ、だんごむしシリーズでの新しい展開方法が閃きました。

ちなみに、だんごむし03から06までは以下のように新しい生きものをラインナップしていました。

「だんごむし03」 だんごむしの種類の中から>フチゾリネッタイコシビロダンゴムシ

「だんごむし04」 丸くなる虫の中から>>>まんまるこがね

「だんごむし05」 だんごむしの仲間の中から>>>だいおうぐそくむし

この後、丸くなる虫を探してもまんまるこがね以外に話題になりそうなものが見つけられず、だんごむしの仲間を探してみても、商品化できそうな面白い生きものは見つからず、だんごむし06の展開が思いつかずにいました。

それで、このカニを見て、思いついたのが、「だんごむし」シリーズをダンゴムシの種類や丸くなる虫という狭い枠の中から探すのをやめ、発想を切り替え、

「だんごむし」≒「丸くなる生き物」

ととらえ、毎回丸くなる生きものをこのだんごむしシリーズで展開していったらもっと面白くなりそうと気が付きました。

すぐにこの水槽の中の生物をネットで調べてみると、名前は「トラフカラッパ」というカニの一種ということがわかりました。

次の日から、ネットで拾えるだけたくさんの画像を拾い、また、図鑑の写真をもとに、機構モデルの作成をスタートしました。

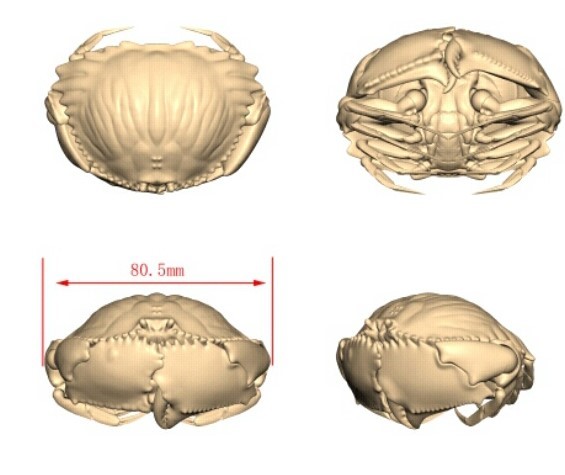

で、完成させた実際の3Dデータはこれになります。

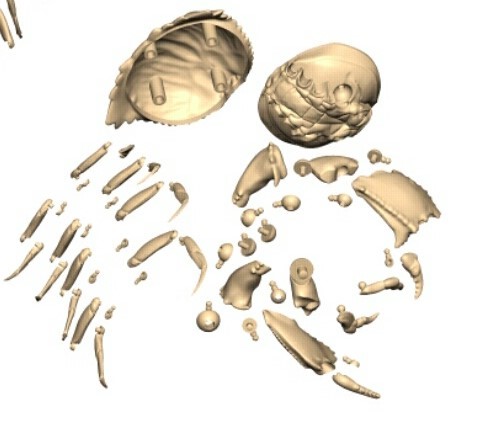

次に分割してボールジョイントで可動を再現すべく進めていきました。

そして、データを出力して機構モデルを完成させてみました。

そして、データを出力して機構モデルを完成させてみました。

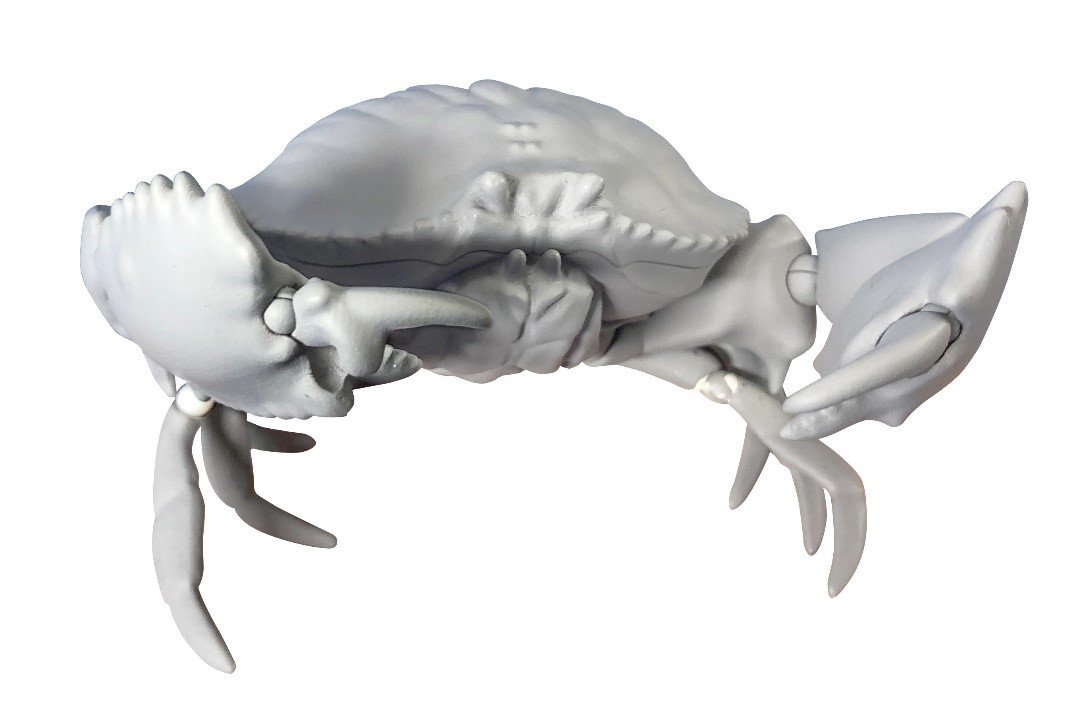

試作第一号では、すべての関節にボールジョイントを使用。

そのため、くねくねと自由に手足が動かせ、どんなポーズでもとることも出来るトラフカラッパの試作第一号が完成しました。

しかし、問題ないはずなのでが、実際に触って動かしてみると、

しかし、問題ないはずなのでが、実際に触って動かしてみると、カニを触っている感じがしませんでした。

関節がクネクネよく動くだけのカニの可動フィギュアで、触っても「面白い!」とは、感じませんでした。

可動する生きものって最初に試作を作ったときに、触ってみると必ずといっていいほど、

「頭の中のイメージと触った際の感触に差が生じる。」

という問題にぶつかります。

そのため、生きもの系の可動フィギュアの場合、まずは試作を作り、手で触ってみて、そこからどのような構造にするかを考えるという流れになることが多くなります。

数日間試作を触りつつ、なぜ面白く感じないのかの原因を考えます。

で、わかったのは、カニを食べたことがある方なら理解できると思いますが、

カニの関節というのは他の生きものと異なり、一つの方向にしか動かないということに気がつきました。

それで、このフィギュアを触った際に、カニを食べるときにカニのハサミや脚を動かしたときに感じるあのカニを触っているような感覚がしないのです。

どういうことかをわかりやすく説明しますと、

「カニの脚の関節は一軸でしかか動かない。」

ということです。

【↑上の画像 脚の関節はこの方向にしかか動きません。】

それを隣り合う角度の異なる関節を使って一箇所ではなく2か所の関節を使うことで、一方向にしか曲がらない関節を好きな位置に移動させることが出来ているのです。

【↑先ほどの関節の隣にもう一つ関節があり、そこが違う方向に曲がるため、2か所の関節を使って、自由に動かせることが出来ます。】

【↑先ほどの関節の隣にもう一つ関節があり、そこが違う方向に曲がるため、2か所の関節を使って、自由に動かせることが出来ます。】なので、関節がどんな方向にでも曲げることが出来るボールジョイントを使用したカニの可動フィギュアの動きはどうしてもカニを触ったことがある自分には違和感を覚えてしまい、カニを動かしているような感触がしなかったのだということに気が付きました。

原因がわかったため、実際のカニの動きをもう一度、確認しなおし、その動きに近くなるようにハサミ部分や脚部分の関節の設計をやり直します。

脚とはさみ脚の関節はボールジョイントをやめて一方向にしか動かないように変更します。

【自由に動かせるボールジョイントからあえて、隣り合う2つの関節をヒンジ形式に変更した試作】

【自由に動かせるボールジョイントからあえて、隣り合う2つの関節をヒンジ形式に変更した試作】ただ、脚の付け根に関しては、実際のカニの可動域は広く自由に動かすことが出来るようになっていたため、同じ可動域になるように、脚の付け根の構造はボールジョイントを使用しました。

【脚の付け根は可動域が広く自由に動かすことが出来ます。】

【脚の付け根は可動域が広く自由に動かすことが出来ます。】 【足の付け根は上のようなボールジョイントに変更】

【足の付け根は上のようなボールジョイントに変更】これで生体のカニとかなり近しい可動域になります。

これで、試作第2号が完成です!

触って動かしてみると、今度は、カニを触っているという感触が出てきました。

これで、構造の問題はクリアです。

次にトラフカラッパの生態を調べていき、その特徴をいかにこのフィギュアに入れ込めるか?を、さらに検討します。

いろんな図鑑や画像を調べていきますと、このカラッパの右のハサミは、缶切りのような仕組みになっており、それを使って巻貝を割って食べるということを知りました。

次はこれらの生態をしっかりとフィギュアに入れていきます!

次はこれらの生態をしっかりとフィギュアに入れていきます!

トラフカラッパ原型作成編 後編に続く。

今年もいろんな生き物や新シリーズを発売していきます!

今年もいろんな生き物や新シリーズを発売していきます! マンディブラリスフタマタクワガタに付属の樹皮台座(大)

マンディブラリスフタマタクワガタに付属の樹皮台座(大) 7年ぶりに生まれ変わったダンゴムシ!発売開始しました。

7年ぶりに生まれ変わったダンゴムシ!発売開始しました。 はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。第3弾 開発スタート!

はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。第3弾 開発スタート! リュウジンオオムカデの開発最終段階です。

リュウジンオオムカデの開発最終段階です。