ダンゴムシ開発担当の誉田です。

ダンゴムシ開発担当の誉田です。前回のトラフカラッパ原型作成編 前編で、形状と構造まで決まりました。

次にトラフカラッパの生態などを調べて、その特徴的な動きもキチンと再現できるように原型の可動範囲を調整していきます。

トラフカラッパの特徴は前回説明した部分までを再度説明しますと、

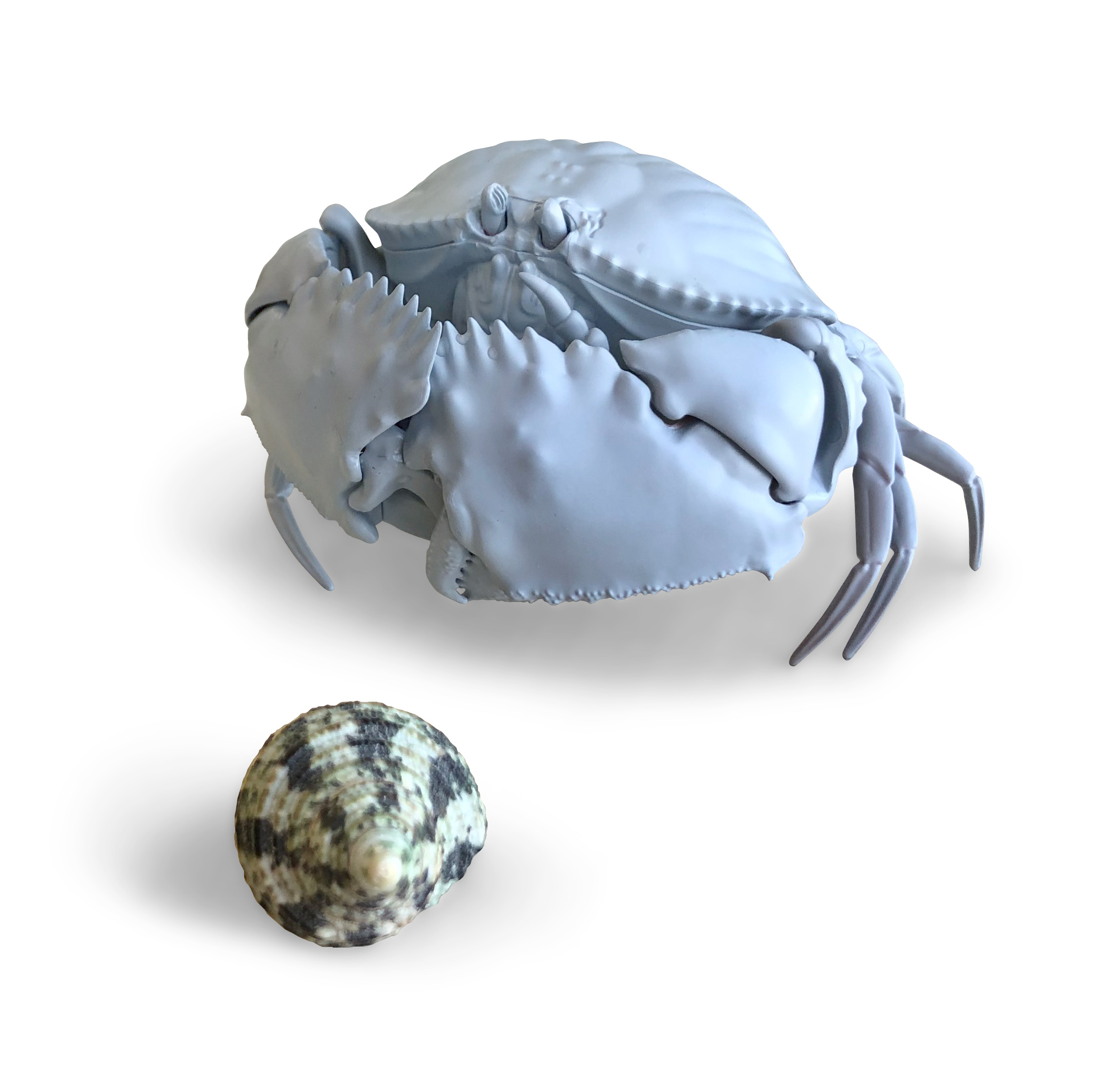

〇ハサミ脚を前で閉じることでヤシの実のように丸く出来ること。

〇細い脚で立ち上がり、ちょこまかと動く姿が再現出来ること。

ですが、この部分は、前回の時点でクリアしています。

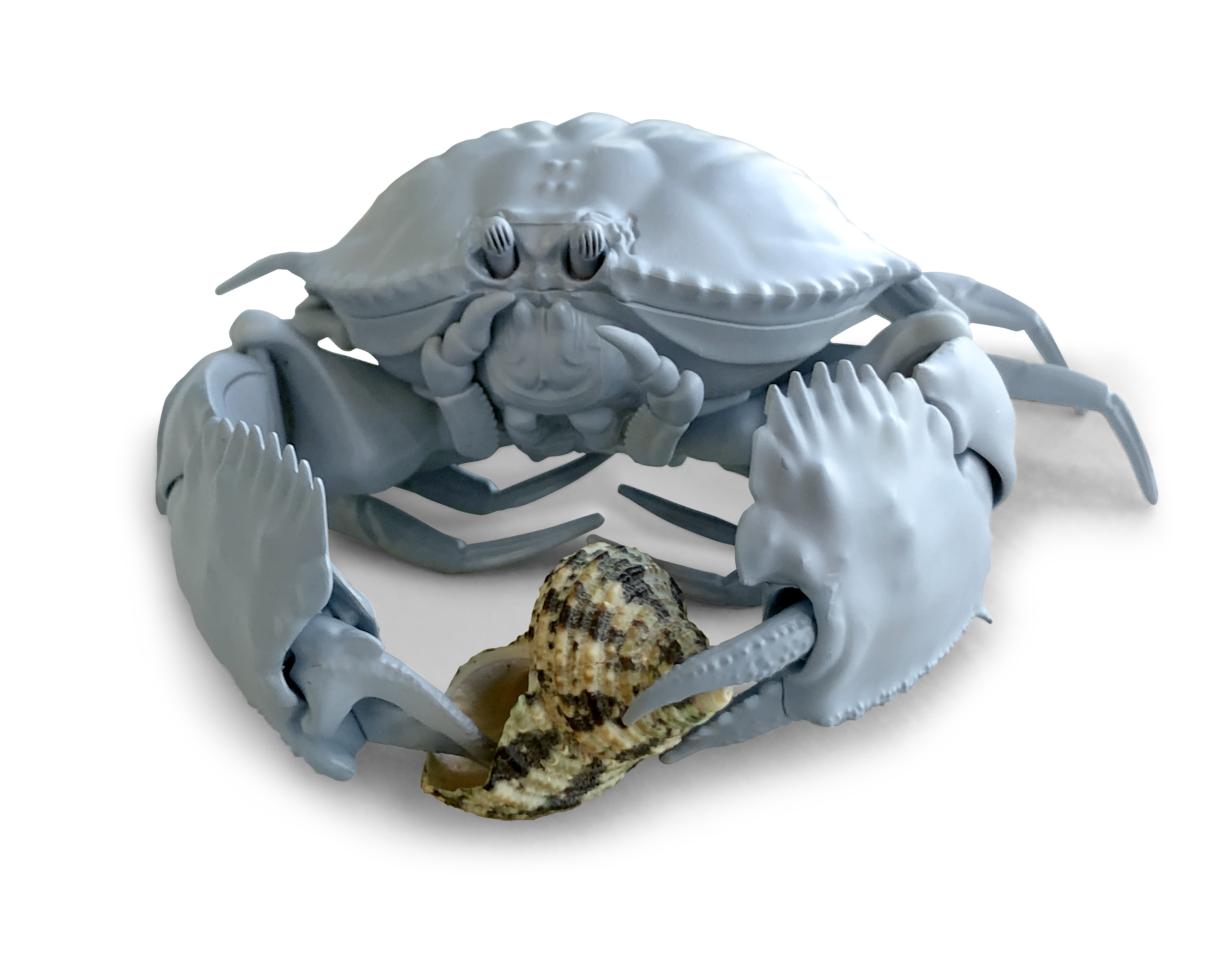

あと、トラフカラッパの特徴的な部分として、『好物の巻貝の食べ方』を再現できるようにしていきます。

カラッパの右手のハサミ部分の形状はちょっと変わっていて、ハサミの根元部分に缶切りのような形状の突起が付いています。

カラッパの右手のハサミ部分の形状はちょっと変わっていて、ハサミの根元部分に缶切りのような形状の突起が付いています。この部分を器用に使い貝を食べますので、このモデルでもしっかりと再現できるようにしていきます。

今回、動画でトラフカラッパが貝を割るところを確認しつつ、その食べ方を再現出来るように各関節の可動域などを調整していきました。

では、巻貝の食べ方を説明しつつ、モデルの可動域などを確認してもらいたいと思います。

巻貝発見!

巻貝発見! 奥のほうに引っ込んでしまって、身を摘まむことが出来ないときは、、

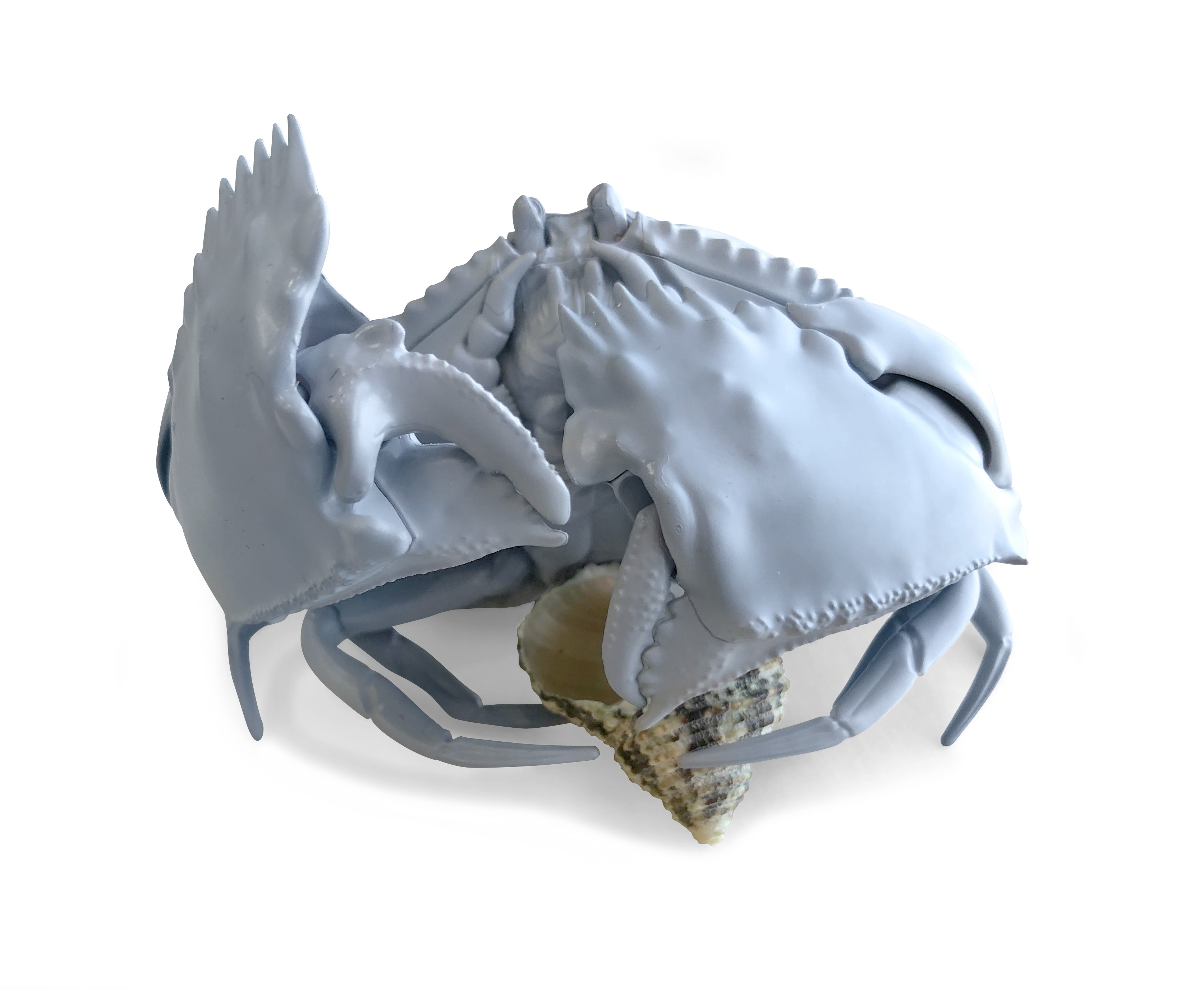

奥のほうに引っ込んでしまって、身を摘まむことが出来ないときは、、 ハサミ脚だけでなく、一番前の歩行脚も使って、貝を回転させて、、、

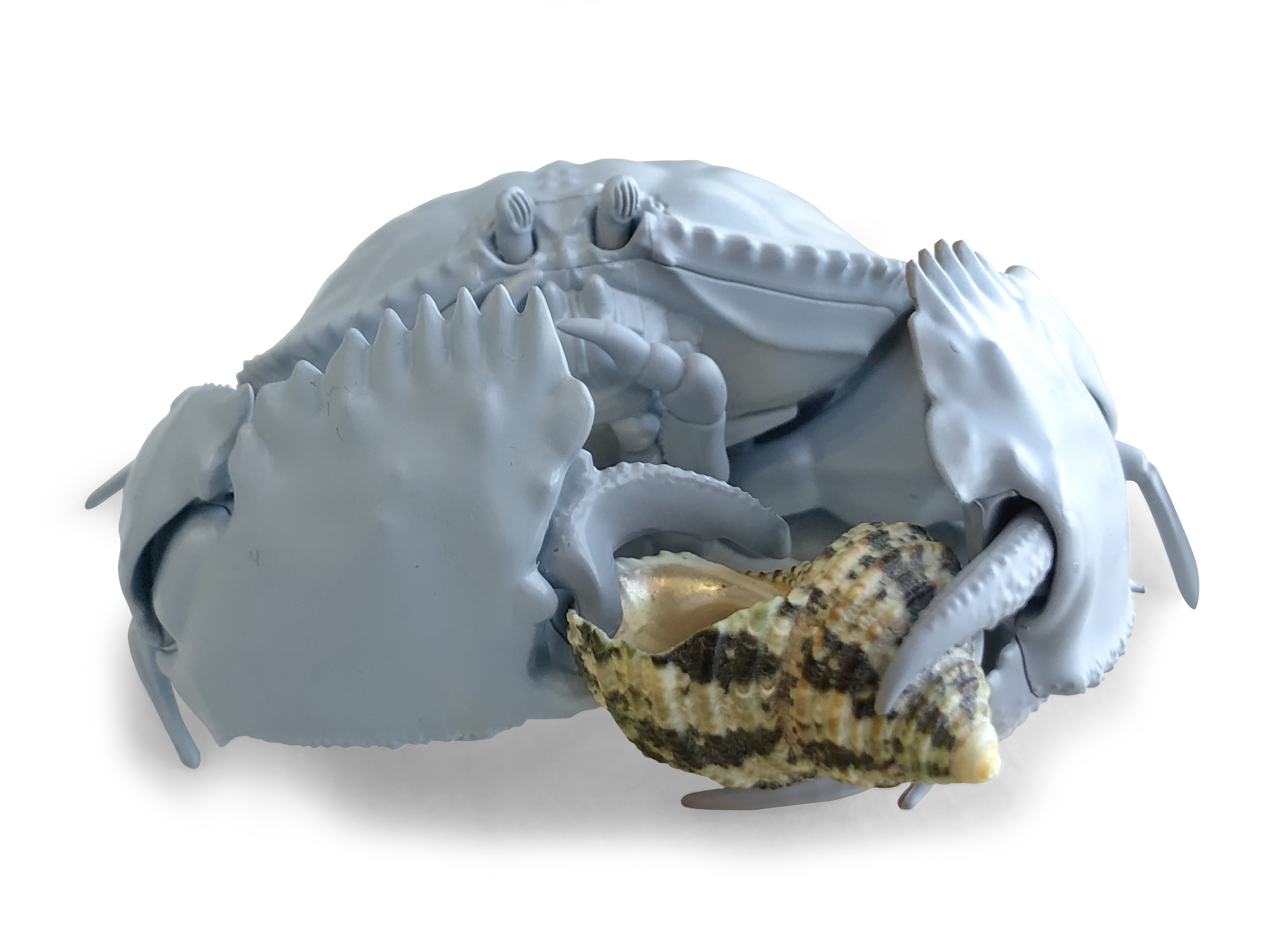

ハサミ脚だけでなく、一番前の歩行脚も使って、貝を回転させて、、、 こんな感じで、貝のふち部分を右のハサミの根元の部分にはさみます。

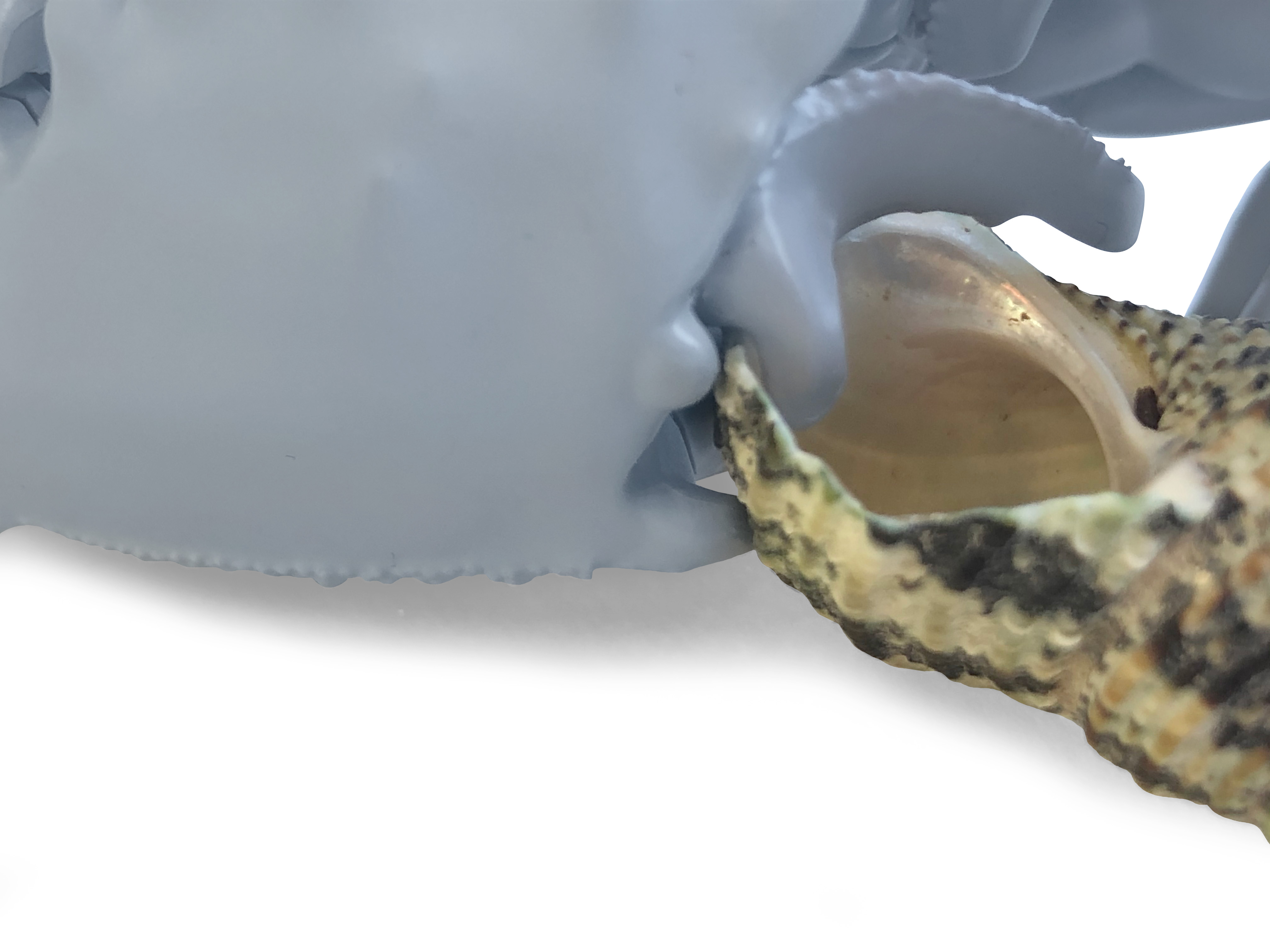

こんな感じで、貝のふち部分を右のハサミの根元の部分にはさみます。 それで、怪力で「ゴキッ!!」と貝のふちを折っていき、中の身が掴めるようになるまで、ふちを砕いていきます。

それで、怪力で「ゴキッ!!」と貝のふちを折っていき、中の身が掴めるようになるまで、ふちを砕いていきます。 身を摘まめるようになると、あとはハサミを使って、、、

身を摘まめるようになると、あとはハサミを使って、、、 いただきます!

いただきます!トラフカラッパがどうやって貝を割って食べるか理解してもらえたでしょうか?

トラフカラッパの貝を割る動きでの重要なポイントはハサミ脚の根元にあるペンチの様な部分で、ここで硬い殻を少しづつ割っていきます。

すごい握力を持っていますので、もし本物を触る機会があってもはさまれないように気を付けてください。

後、特徴的なことは、このトラフカラッパだけでないかもしれませんが、カニはエサを食べるときには歩行脚を巧みに使うところです。

その時のポーズも部分も再現できるように、本物同様、ボディを起こして一番前の歩行脚を前方に伸ばすことが出来る姿勢をとれるようにする必要がありました。

その姿勢でも後ろにひっくり返らないように一番後ろの歩行脚は広げてバランスが取れるようにいたしました。

ちなみに、このトラフカラッパの商品には巻貝は入っておりません。(笑)

なので、皆さんはお味噌汁に入っているアサリなどを使ってトラフカラッパの食事風景を再現してみてください。

私は今回の写真を撮るために巻貝を買いに何件もの魚屋を周ったのですが、東京では貝付きのものは手に入れることが出来ませんでした。

売っている店もきちんとあるようですが、最近は少ないようです。

ネットで調べてみると、巻貝のなかでも「ツブガイ」といわれる巻貝は、唾液腺にテトラミンという毒が含まれており、しばしば食中毒の発生が報告されているので注意が必要ということらしいです。

なので、今や、しっかり毒の部分を切除していない貝付きのものは都会で手に入れるのは難しくなっているのかもしれませんね。

さて、しっかりと食事のポーズも取れるようになりましたので、これでトラフカラッパの原型は完成です。

この後、特徴的な彩色サンプル作成に入っていきますが、その前に今回「だんごむし」と「まんまるこがね」も前回のものからいろいろと進歩しましたので、先に、その部分を説明いたします。

次回「だんごむし 触角可動への道」に続く。

今年もいろんな生き物や新シリーズを発売していきます!

今年もいろんな生き物や新シリーズを発売していきます! マンディブラリスフタマタクワガタに付属の樹皮台座(大)

マンディブラリスフタマタクワガタに付属の樹皮台座(大) 7年ぶりに生まれ変わったダンゴムシ!発売開始しました。

7年ぶりに生まれ変わったダンゴムシ!発売開始しました。 はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。第3弾 開発スタート!

はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。第3弾 開発スタート! リュウジンオオムカデの開発最終段階です。

リュウジンオオムカデの開発最終段階です。